便秘

便秘とは

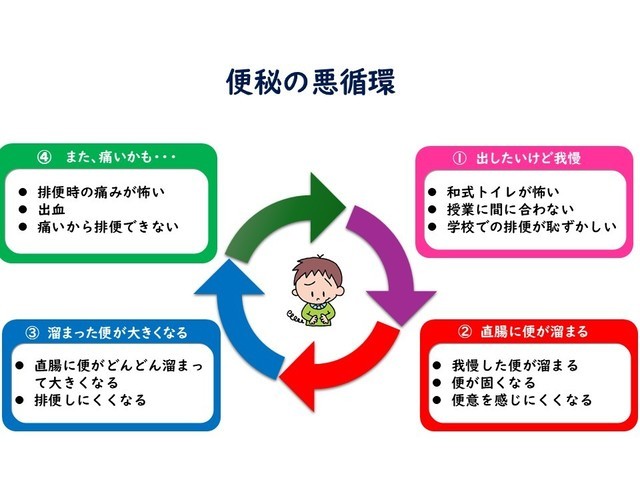

スムーズにうんちが出せずに苦しむ状態を言います。単に便が出ない日数だけではなく、「硬くてコロコロした便しか出ない」「お腹が張って痛がる」「うんちをするときに強くいきまないと出せない」「肛門が切れて出血する」といった症状もあれば便秘の可能性があります。子どもの約10%に便秘の問題が見られるとの報告もあり、小児科で日常的によく相談されるお悩みです。特に幼児期以降のお子さんは、自分で排便コントロールをし始めるため、生活習慣や心理的な要因が大きく影響します。便秘が続くとお子さん自身も「うんちが出なくて苦しい…」と辛い思いをしますし、排便が怖くなってさらに我慢してしまう悪循環に陥ることもあります。早めに対処してあげることが大切です。

原因

子どもの便秘の主な原因は生活習慣にあります。便秘になりやすい体質のお子さんもいますが、多くは食事や排便習慣が影響しています。具体的には、食物繊維や水分の不足、偏った食事、油っこいものや甘いおやつのとり過ぎが挙げられます。また、朝食後にトイレに行く時間がない生活や、学校でトイレに行くのをためらって我慢してしまう習慣も大きな原因です。実際、学校の休み時間が短かったり和式トイレが怖かったりして、授業中ずっと我慢してしまうお子さんもいます。

その結果、本当は出したいのにグッとこらえることを繰り返すと、直腸が便でいっぱいに膨らんでますます便意を感じにくくなり、慢性的な便秘に陥ってしまいます。痛みの記憶やストレスも原因になります。一度硬いウンチで痛い思いをすると、「また痛いかも…」と怖がって便意を我慢する→さらに便が固く大きくなる→排便時に痛い…という悪循環になることがあります。そのほか、環境の変化や心理的なプレッシャーで一時的に便秘になることもありますし、まれに腸の病気や甲状腺機能の低下など体の病気が隠れている場合もあります。原因がはっきりしない慢性的な便秘では念のため小児科で診察を受けると安心です。

治療

まずは生活習慣の改善が基本です。薬に頼る前に、おうちでできる対策をしっかり行います。

<規則正しい生活習慣>

朝は少し早めに起こして朝食をとり、その後トイレに座る時間を作ります。毎日決まったリズムで排便のチャンスを作ることが大切です。夜更かしを避け、十分な睡眠をとることも腸の働きを整えるのに役立ちます。

<食事療法>

栄養バランスのとれた食事を心がけ、食物繊維を多く含む食材(野菜、果物、海藻、豆類、イモ類、雑穀など)を積極的に取り入れましょう。食物繊維は便を柔らかくし、かさを増して腸を刺激してくれます。また発酵食品や乳酸菌(ヨーグルトなど)も腸内環境を整える助けになります。水分もしっかり補給しましょう。朝コップ一杯の水や牛乳を飲むと腸が動き出しやすくなります。

<適度な運動習慣>

体を動かすことで腸の蠕動(ぜんどう)運動が活発になり、便通が促されます。遊びや体操など、お子さんが楽しく続けられる運動を取り入れましょう。

こうした生活改善をしても改善しない場合、薬による治療も検討します。小児科では子どもに使える穏やかな効き目の便秘薬(便をやわらかくするお薬や整腸剤など)が処方されることがあります。必要があれば浣腸(かんちょう)などで直接硬い便を出す処置をすることもありますが、いずれも一時的に腸をリセットする手助けです。基本は薬に頼りきりにならず、生活習慣の改善と並行して行うことが大切です。

便秘の治療は、いつどのような便がでているか(性状や硬さ・出血の有無・痛み・排便にかかる時間など)が大切です。排便日誌をつけながら、お子様の排便状態を管理しましょう